Au sortir des siècles d’esclavage, d’exploitation et des traitement inhumains à l’occasion des expéditions de conquête, des guerres de domination et de la quête de développement économique, le monde entier adoptait il y a 76 ans un document pour sous-tendre la recherche du bien-être.

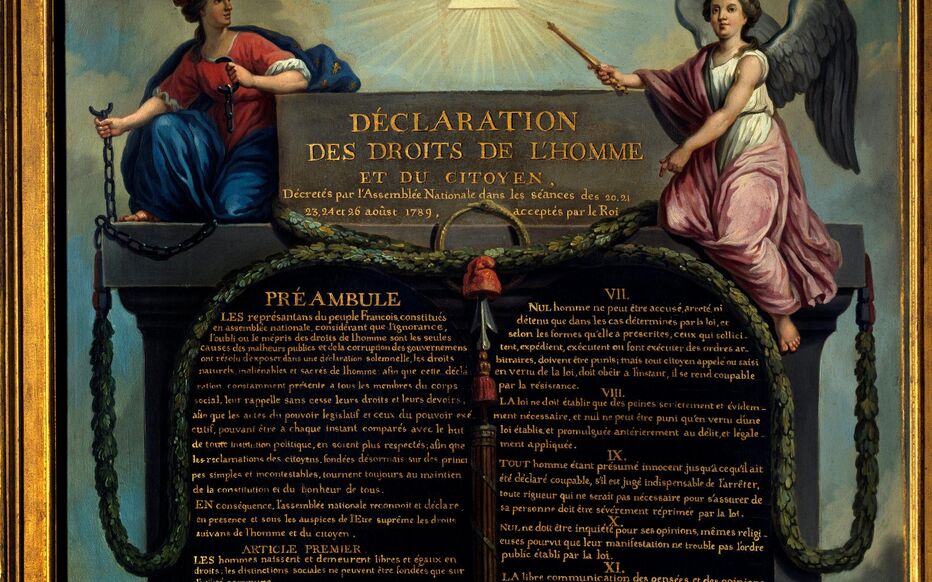

« Nos droits, notre avenir, maintenant. » C’est sous ce thème que se célèbre la journée internationale des droits de l’homme le 10 décembre 2024. Il convient, pour une meilleure compréhension avant évaluation au fond, de rappeler à la mémoire collective, gouvernants et gouvernés compris, que cette célébration a pour socle la déclaration universelle des droits de l’homme proclamées le 10 décembre 1948 par les Nations Unis. Le monde sortait alors de la deuxième guerre mondiale. L’histoire raconte qu’elle est inspirée de la déclaration de l’indépendance américaine de 1776, de l’esprit des Lumières, et de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 marquant le début d’une ère politique nouvelle. A travers son préambule, elle définit des droits « naturels et imprescriptibles » que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l’oppression, elle reconnaît l’égalité devant la loi et la justice, et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs.

Vous venez de lire 1/3 de cet article réservé aux abonnés.

Abonnez vous pour lire la suite et écouter l'audio